Gefahrlos schweißen

mit Schutzausrüstung

Gefahren durch Lichtbogenstrahlung

Die Folge ist eine akute Entzündung von Horn- und Bindehaut, medizinisch als Keratokonjunktivitis photoelectrica bekannt – im Werkstattalltag schlicht als „verblitzte Augen“ bezeichnet. Diese schmerzhafte Reaktion ist das Resultat intensiver UV-Belastung und lässt sich durch konsequenten Augenschutz zuverlässig vermeiden.

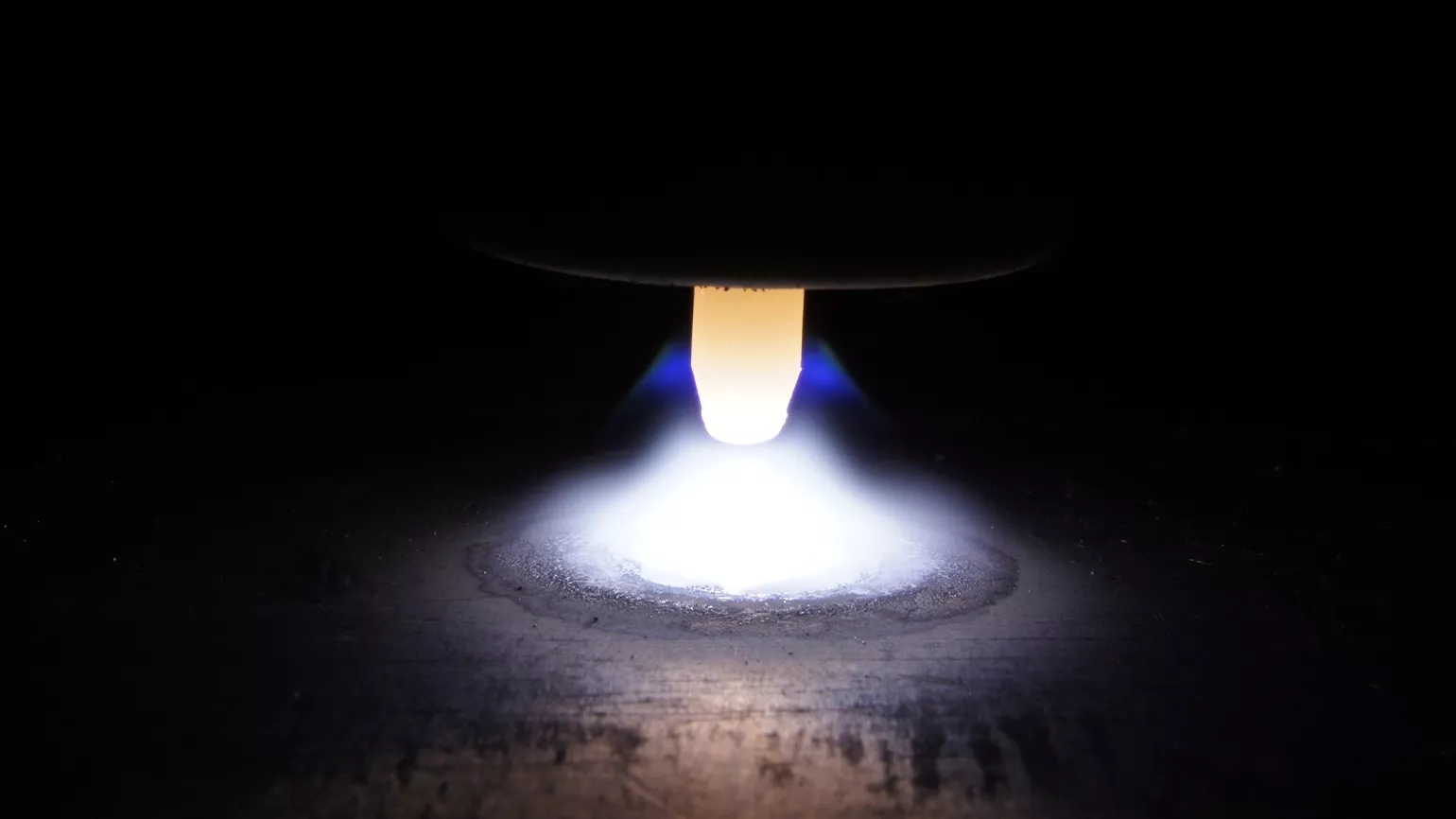

Was genau ist ein Lichtbogen?

Ein Lichtbogen besteht aus einem elektrisch leitfähigen Plasma, das sich zwischen Elektrode und Werkstück bildet. Dieses Plasma enthält:

- Elektronen (negativ geladen)

- Ionen (positiv geladen)

- Photonen – Lichtteilchen, die Strahlung im sichtbaren, UV- und IR-Bereich abgeben

- Neutralteilchen – nichtionisierte Gasatome

- Metalldampf – verdampfte Partikel aus Elektrode und Werkstück

Die sogenannte Lichtbogensäule erreicht dabei extreme Temperaturen zwischen 3.700 und 15.700 Grad Celsius (entspricht etwa 4.000 bis 16.000 Kelvin). Hitze und Strahlung machen den Lichtbogen zu einem ebenso beeindruckenden wie gefährlichen Werkzeug – dessen sichere Handhabung höchste Priorität hat.

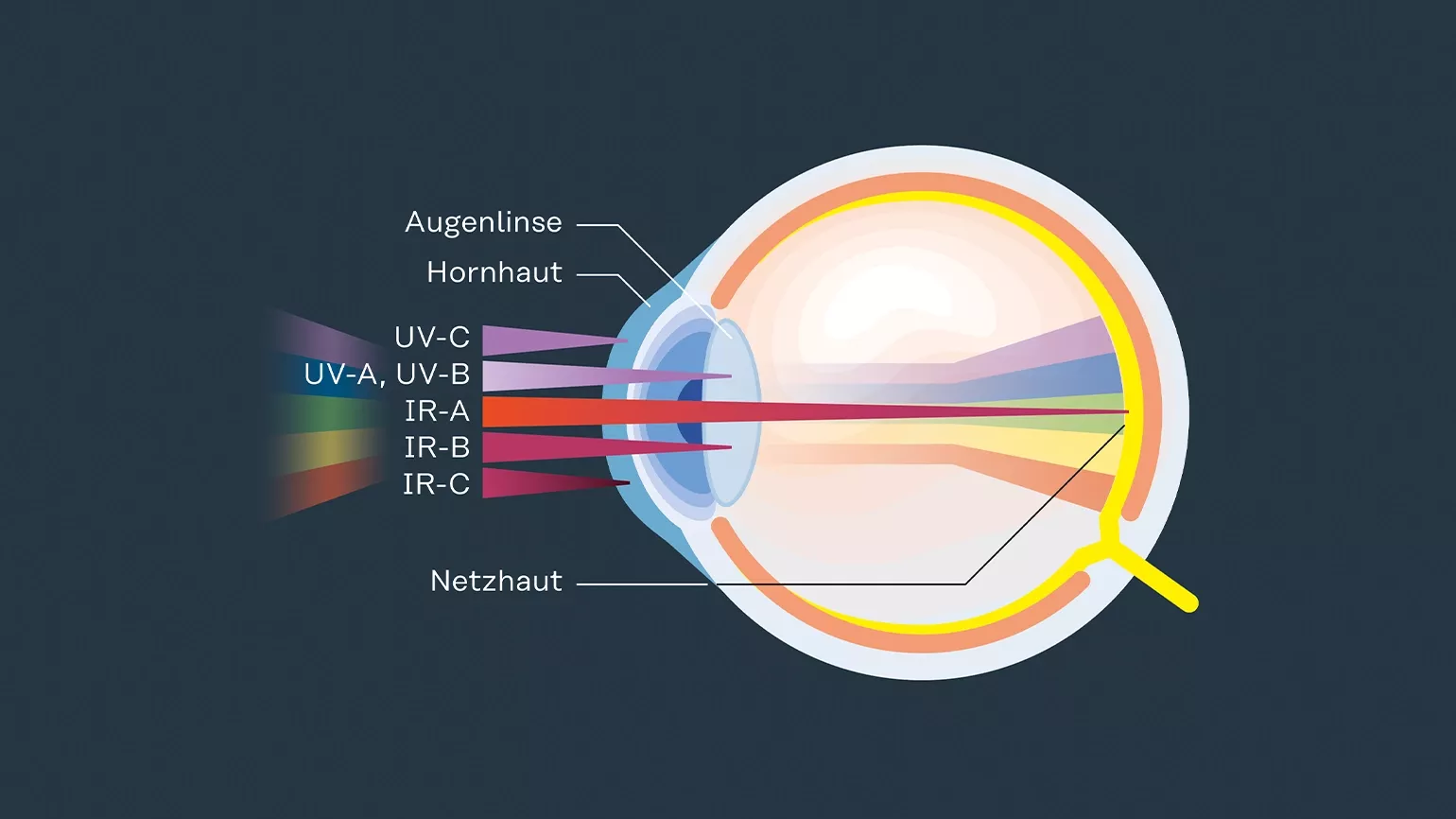

Lichtarten im Lichtbogen – Strahlung und Wirkung

Der Lichtbogen strömt verschiedene Arten von Strahlung aus – jede mit eigenen Risiken für die Gesundheit. Ein bewusster Umgang mit diesen Strahlungsarten ist entscheidend für die Sicherheit am Arbeitsplatz.

1. Sichtbares Licht

Es blendet stark und kann die Sicht erheblich beeinträchtigen. Gerade beim Arbeiten mit hoher Präzision stellt dies für die Schweißenden ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Infrarotstrahlung (IR)

Diese Strahlung dringt tief in das Gewebe ein und wird oft lediglich als Wärme empfunden. Doch bei längerer oder intensiver Exposition kann sie zu ernsthaften thermischen Schäden führen – bis hin zu Verbrennungen der Haut.

3. Ultraviolettstrahlung (UV)

Sie gilt als die gefährlichste Strahlungsart beim Schweißen. UV-Strahlen können akute Entzündungen der Horn- und Bindehaut verursachen – umgangssprachlich als „verblitzte Augen“ bezeichnet (siehe oben). Auch die Haut ist gefährdet: UV-Strahlung kann Sonnenbrand auslösen und bei wiederholter Belastung das Hautkrebsrisiko deutlich erhöhen.Was tun bei „verblitzten Augen“?

Solche Erfahrungen sind unter Schweißerinnen und Schweißern keine Seltenheit. Viele greifen im Akutfall zu Hausmitteln: Sie spülen die Augen mit Kochsalzlösung oder legen in kalte Milch getränkte Tücher auf. Doch was gut gemeint ist, kann mehr schaden als nützen.

Denn: Beim Verblitzen entstehen mikroskopisch kleine Verletzungen auf der Hornhaut – winzige Narben, die sich leicht entzünden können. Hausmittel wie Milch oder unsterile Umschläge können die Entzündung verschlimmern und den Heilungsprozess verzögern.

Die klare Empfehlung lautet daher: Bei Symptomen wie Brennen, Lichtempfindlichkeit, Tränenfluss oder dem Gefühl, Sand in den Augen zu haben, sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.

„Ich kenne Schweißer, die beim WIG-Schweißen kaum noch etwas sehen – weil sie sich über Jahrzehnte nicht ausreichend geschützt und Beschwerden nie ernst genommen haben“, warnt Bichler eindringlich.

Ärztliche Einschätzung:

„Die Symptome müssen ernst genommen und umgehend versorgt werden, um bleibende Schäden zu vermeiden“, erklärt Dr.in Diana Pöppl von der Österreichischen Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Bei fachkundiger Behandlung heilen die Verletzungen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden vollständig ab.

Typische Anzeichen sind Rötung, starker Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit und das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben. Dr.in Pöppl rät: „Kontaktlinsen sollten sofort entfernt und die Augenlider geschlossen gehalten werden. Auf keinen Fall sollte man mit den Fingern reiben – das verschlimmert die Entzündung nur.“

Zur medizinischen Erstversorgung gehören in der Regel antibiotische Augentropfen sowie entzündungshemmende Medikamente.

Wiederholtes

Verblitzen – unterschätzte Langzeitfolgen

Werden die

Augen immer wieder der intensiven UV-Strahlung beim Schweißen ausgesetzt,

drohen ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen. Wiederholtes Verblitzen kann

chronische Entzündungen und dauerhafte Schäden an der Hornhaut verursachen. Die

Folge: eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber weiteren Verletzungen, ein

erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Grauen Stars – und im schlimmsten

Fall sogar Erblindung.

Schutz

beginnt mit der richtigen Ausrüstung

Um solche

Risiken wirksam zu vermeiden, ist konsequenter Augenschutz unerlässlich.

Schweißerinnen und Schweißer sollten stets geprüfte Helme mit zuverlässigem UV-

und IR-Filter tragen.

Ebenso

wichtig sind zertifizierte Schweißschutzwände, um auch Personen in der Umgebung

vor gefährlicher Strahlung zu schützen. „Regelmäßige Pausen und gezielte

Schulungen tragen zusätzlich zur Sicherheit bei“, betont Dr.in Diana Pöppl

von der AUVA.

Investition

in Qualität – moderne Schweißhelme im Einsatz

Ein Schweißhelm ist mehr als nur Ausrüstung – er ist ein zentrales Element der persönlichen Schutzausrüstung. Wer in Qualität investiert, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern arbeitet auch effizienter und komfortabler.

Zwei Beispiele unserer hochwertigen Helme:

Vizor 4000 Air/3X Professional:

Mit integrierter Frischluftzufuhr sorgt dieser Helm für optimalen Schutz und hohen Tragekomfort – ideal für lange Schweißarbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.

Vizor Crystal:

Der Vizor Crystal überzeugt mit einer innovativen Blendschutz-Technologie, die im Hellzustand eine Farbwahrnehmung ermöglicht, die dem Blick durch klares Fensterglas erstaunlich nahekommt. Im Dunkelzustand zeigt der Helm seine ganze Stärke: Das Schweißbad wird gestochen scharf, kontrastreich und in beeindruckender Detailtreue sichtbar – für präzises Arbeiten auf höchstem Niveau.

Welche anderen Gefahren lauern auf das Schweißpersonal?

Ganzkörperschutz

ist Pflicht

Der wirksamste Schutz besteht darin, den gesamten Körper konsequent

abzuschirmen. Das gelingt nur mit einer vollständigen persönlichen

Schutzausrüstung (PSA), die auf die spezifischen Schweißanforderungen

abgestimmt ist. Dazu gehören:

- ein hochwertiger Schweißhelm mit zuverlässigem Blendschutz

- eine geeignete Schutzbrille für Schleif- und Vorbereitungsarbeiten,

- flammhemmende, hitzebeständige Schutzkleidung

- sowie robuste Schutzhandschuhe mit hoher mechanischer und thermischer Widerstandsfähigkeit.

Nur wer diese Schutzmaßnahmen konsequent einhält, kann die vielfältigen Gefahren beim Schweißen wirksam minimieren – und langfristig gesund und sicher arbeiten.

Gefahren durch Schweißrauch

Die gasförmigen Schadstoffe entstehen zum einen aus den eingesetzten Schutzgasen (z. B. Argon, Kohlendioxid), zum anderen aus Reaktionen mit Oberflächenverunreinigungen wie Farbe, Öl oder Lösemitteln. Auch Ozon und nitrose Gase können sich bilden – je nach Verfahren und Material.

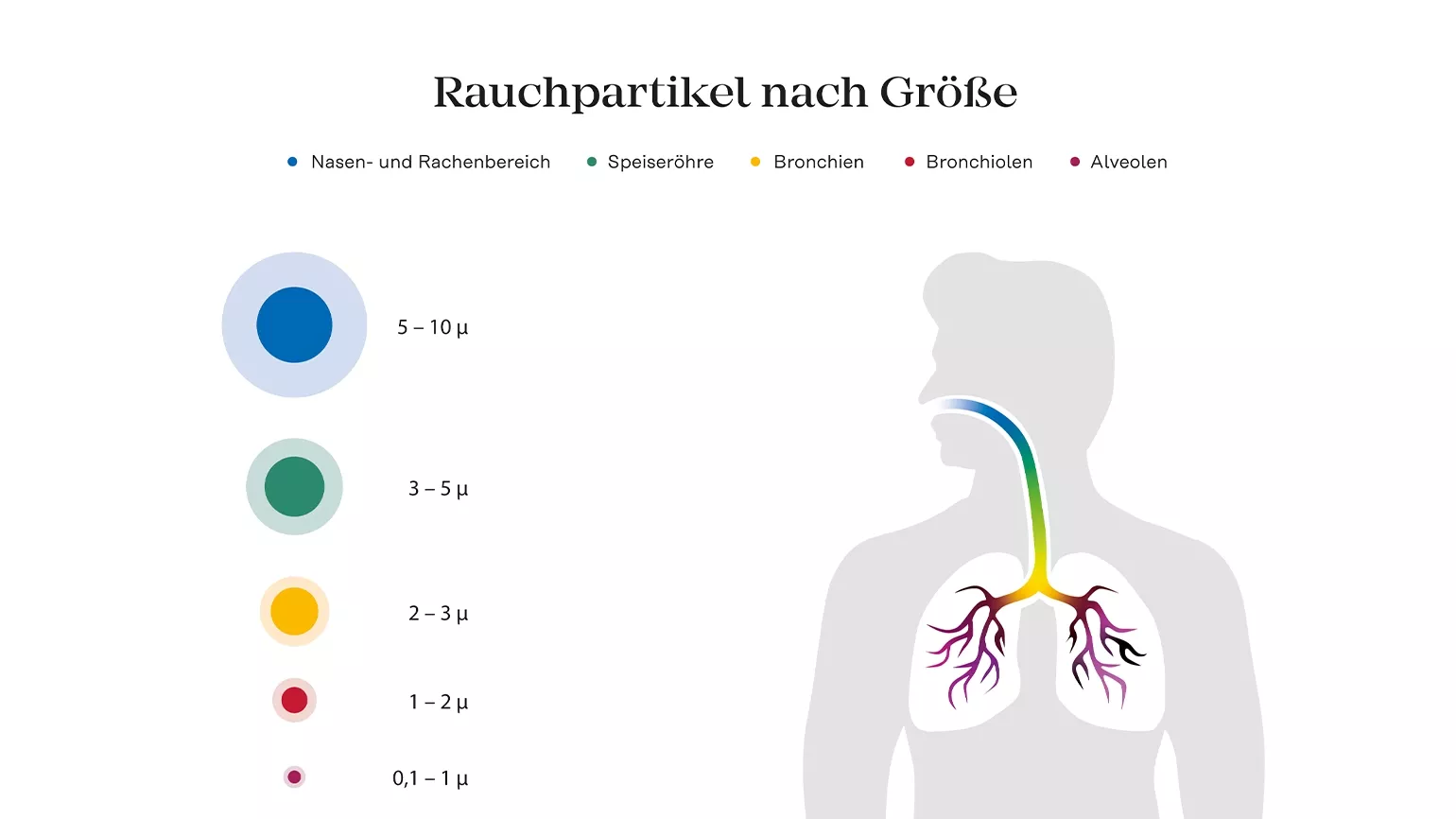

Partikelgrößen

und ihre Auswirkungen

Die Zusammensetzung und Menge der Schadstoffe hängen von mehreren Faktoren ab: dem Schweißverfahren, den Prozessparametern, dem Zusatzwerkstoff und der Beschaffenheit der Werkstückoberfläche.

Die partikelförmigen Schadstoffe werden in zwei Fraktionen unterteilt:

- Einatembare Fraktion (E-Staub): Partikel mit einem Durchmesser < 10 µm

- Alveolengängige Fraktion (A-Staub): Partikel mit einem Durchmesser < 2,5 µm

Besonders kritisch:

Der Großteil der beim Schweißen entstehenden Partikel ist alveolengängig – viele sind sogar kleiner als 1 µm. Eine besondere Gefahr geht von ultrafeinen Partikeln (< 0,1 µm) aus. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie tief in die Lungenbläschen eindringen und dort gesundheitliche Schäden verursachen.

Schweißrauch – die unterschätzte Gesundheitsgefahr

-

Atemwegs- und lungenbelastende Stoffe

Zu dieser Gruppe zählen insbesondere Metalloxide wie jene von Aluminium, Eisen und Magnesium. Bei längerer Exposition können sie die Atemwege reizen und das Lungengewebe schädigen. Mögliche Folgen sind chronische Bronchitis, eine Verengung der Atemwege oder die sogenannte Siderose – eine Eisenspeicherkrankheit, bei der sich Eisenoxide in der Lunge ablagern. In hoher Konzentration kann Schweißrauch zudem die Entstehung von Lungenfibrosen begünstigen – krankhafte Vermehrungen von Bindegewebe im Lungenbereich.

-

Toxische Stoffe

Diese Substanzen entfalten ihre schädliche Wirkung, sobald bestimmte Konzentrationsgrenzen überschritten werden. Dazu zählen unter anderem Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide, Ozon sowie die Oxide von Mangan, Kupfer und Zink. In hoher Dosis können sie schwere Vergiftungen verursachen – mit teils lebensbedrohlichen Folgen.

-

Krebserzeugende, kanzerogene Stoffe

Einige Bestandteile des Schweißrauchs gelten als krebserregend. Dazu zählen insbesondere Chrom-VI-Verbindungen, Nickeloxide und Kobaltoxid – Stoffe, die vor allem beim Schweißen von hochlegierten Stählen freigesetzt werden. Ihre Wirkung ist langfristig und besonders tückisch, da sie bösartige Zellveränderungen hervorrufen können.

Schutzmaßnahmen – wirksam handeln nach dem STOP-Prinzip

Der Schutz vor Schweißrauch orientiert sich am bewährten STOP-Prinzip: Substitution, Technische Maßnahmen, Organisatorische Maßnahmen und Persönliche Schutzausrüstung. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung lassen sich daraus individuelle Schutzkonzepte ableiten, die je nach Arbeitsumfeld gezielt umgesetzt werden können.Substitution: Schadstoffe vermeiden, bevor sie entstehen

Bereits bei der Auswahl von Verfahren und Materialien lassen sich Emissionen deutlich reduzieren:

- Schweißverfahren gezielt wählen: Verfahren wie das WIG-Schweißen erzeugen deutlich weniger Rauch und sind – sofern technisch möglich – zu bevorzugen.

- Zusatzwerkstoffe optimieren: Da rund 95 % des Schweißrauchs aus dem Zusatzwerkstoff stammen, lohnt sich der Einsatz emissionsarmer Schweißdrähte.

- Schutzgase anpassen: Auch die Gaszusammensetzung kann die Emissionsrate beeinflussen.

- Geräteeinstellungen nutzen: Moderne Schweißgeräte mit Funktionen wie Pulse Multi Control (PMC) oder Low Spatter Control (LSC) stabilisieren den Lichtbogen, reduzieren Spritzer – und damit auch die Rauchentwicklung.

Technische Schutzmaßnahmen: Emissionen direkt erfassen

Technische Lösungen helfen dabei, entstehende Schadstoffe direkt am Entstehungsort zu erfassen:

- Gekapselte Systeme: Geschlossene Schweißzellen mit integrierter Absaugung – etwa bei Roboterschweißanlagen – bieten hohen Schutz.

- Absaugtechnik: Absaugschweißbrenner, nachführbare Hauben oder stationäre Absauganlagen sorgen für eine effektive Erfassung.

- Raumlüftung: Hallenabsaugungen, Decken-Luftreiniger oder regelmäßiges Querlüften verbessern die Luftqualität im gesamten Arbeitsbereich.

- Bauliche Maßnahmen: Eine räumliche Trennung von Schweißarbeitsplätzen reduziert die Ausbreitung von Schadstoffen.

Organisatorische

Schutzmaßnahmen: Arbeitsabläufe sicher gestalten

Auch durch gute Organisation lässt sich die Belastung deutlich verringern:

- Arbeitsplatzgestaltung: Gereinigte Werkstücke, ergonomische Arbeitspositionen und begrenzte Expositionszeiten erhöhen die Sicherheit.

- Wartung und Kontrolle: Absaug- und Lüftungssysteme sowie Schweißgeräte müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden.

- Unterweisung: Nur wer die Risiken kennt, kann Schutzmaßnahmen konsequent anwenden – regelmäßige Schulungen sind daher unerlässlich.